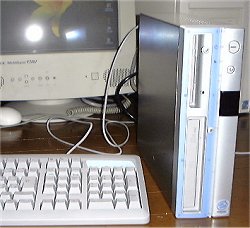

| 省スペース型ベアボーン 元々妻が使用していたNXは省スペース型だったので、今回も同様に省スペース型にしたいと考えていました。ところが省スペース型(ブック型とも言うらしい)で、MicroATXのマザーボードを使えるケースはほとんど単品では発売されていないのです。そこで今回はマザーボードを組み込んだベアボーンキットを使うことにしました。ベアボーンですからこの際MicroATXにはこだわらないことにして、チップセットと価格で決めることにしました。一番望ましかったのはIntelの815搭載モデルだったのですが、近くの店には見あたらず、インターネットでの通販でもありませんでした(探し方が足りないのかもしれませんが)。最終的には「Intel-810」と「SiS-630E」との比較をした結果「SiS-630E」を使ってみることにしました。 というわけで、FDDと50倍速CD-ROMがついて24800円のキットを購入し |

|